2007年新公民计划创立伊始,便一直聚焦于流动儿童教育问题;

从研究、行动和传播等三方面进行倡导,为改善流动儿童教育状况而努力。在行动倡导上,机构尝试了从很多角度去设计项目,试图去改善流动儿童的教育状况。

项目方法也很多,资助、能力建设、评奖、驻校社工等;

公益行业各种方法,大部分都尝试过,估计就差“公车上书”了。

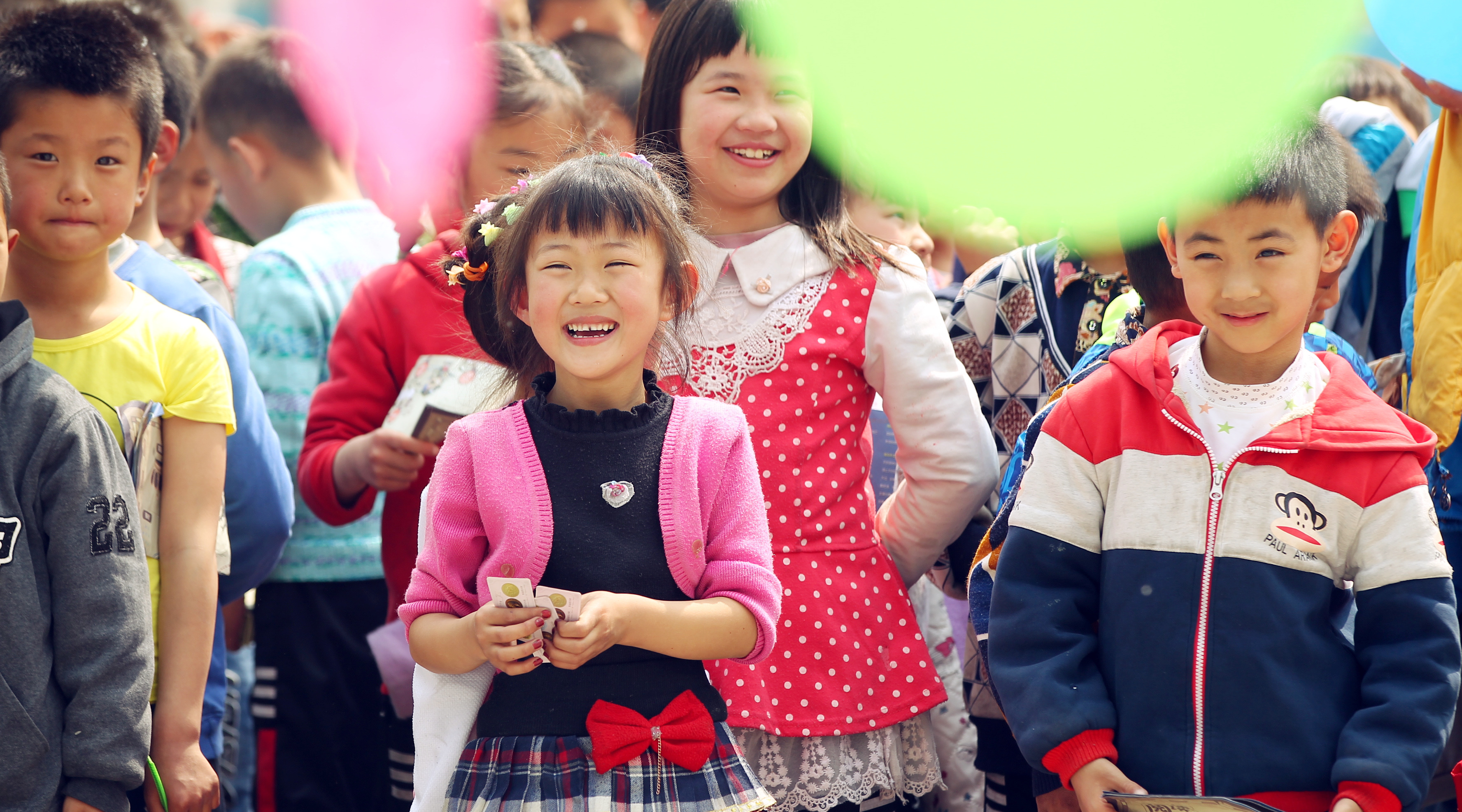

北京有很多城中村、城边村,从市中心向外扩散,越远的地方越多,尤其是五环内外。因为房租低廉,吸引了很多流动人口居住,连带着他们的孩子也住在村子里。这些村子一般都比较拥挤,卫生条件差,公共服务设施很少,孩子们的活动空间更少。再加上父母大多是进城务工人群,工作时间不规律和经济条件的限制,让这些孩子们的业余生活资源很匮乏,兴趣爱好也无从谈起。

微澜实验室这个项目由此而起。项目通过招募有一技之长的志愿者团队,借用村里社工机构的场地,周末时间给孩子们上兴趣课,每个课程至少上8次,每次1~2小时,希望能够丰富孩子们的课余生活。当然,我们也有一点儿私心,就是想让那些没有进过村子,没有接触过流动儿童的志愿者们,说一声“哇,北京还有这样的地方,北京还有包班上课的学校,这些孩子们的教育真是……”

多点人看到这些边缘群体(三千多万流动儿童,其实并不边缘,边缘的是在社会主流视野里,他们几乎没有声音),也许、可能、抑或.…..会早点解决这个社会问题吧。

项目从18年春季开始到19年春季结束,总计在4个城市,开展了32组活动课程。内容主题涉及阅读、艺术、环保、体育、性教育、科技、安全、心理、历史文化等领域,算得上是丰富多彩了。

说明:该组的服务对象是一个大型菜市场菜摊摊主的孩子。

问题:“你放学后和周末喜欢呆在家里还是喜欢来菜市场?”

前测问卷中,80%以上的回答是“喜欢在家里,因为可以看电视和玩手机”

后测问卷中,多数孩子回答“喜欢在菜市场”,理由是可以听故事/做手工/有朋友。

问题:“家里无人照顾你时,你是否会自己做饭?”

前测问卷中,多数孩子表示“不会做饭”,

后测问卷中,绝大多数孩子有了自己会做的家常菜,如蛋炒饭、土豆丝、米粉等。

问题:“健康的饮食应该包含哪些营养?”

前测问卷中,超过一半的孩子回答“不知道”,

后测问卷中,每个孩子能写出至少一种以上的营养物质。

另外,与前测对比,后测时“帮助家人买菜、做饭”的频率显著提升。

那“私心”达到了么?

志愿者们是否更多的了解了流动儿童群体的教育状况?

我们也通过前后测问卷进行评估。

前测问卷显示:

73%的志愿者不了解“流动儿童”群体,

过半的志愿者没有接触过流动儿童,没有去过城中村。

主张“大城市公共资源有限,必须控制人口规模,只选择接纳城市发展需要的高级人才”的志愿者比例下降;

赞成应当“增加城市学位供给,让留守儿童跟随父母进入城市,在城市接受教育”,以及“应当逐步放开户籍限制,让每个人国民都能在中国各地自由的迁徙”的志愿者比例提升。

在“针对流动感儿童面临的困境,您认为您能通过哪些方式帮助他们?”这一问题的反馈中:

80%以上的志愿者提到参与志愿者服务,也有志愿者提到“捐赠”“唤起身边人关注流动儿童”“从政(推动政策改变)”等方式。

在志愿服务方面,不同类型的志愿者群体有不同的特点,因此要区别对待。

大学生志愿者,专业性和与孩子相处的经验相对较弱。对于这个群体,在活动开展和项目管理方面,需要给予更多明确、细致的指导、帮助。

社会志愿者的专业性较强,社会经验丰富,在活动组织和实施中能够较好地自主应对各种突发情况,对于项目人员的依赖比较小。但对规范的重视程度不高,比较容易出现活动延期、财务不规范等情况,需要项目人员在这些方面着重提醒关注。

在培养孩子们兴趣方面,8节课实在太短了,需要有专业的志愿者提供长期稳定的志愿服务,但是招募却很困难。可能我们的主题的涉及面太广,如果更专注一些,例如聚焦在艺术方面,可能招募的方向和渠道会积累的更多,长期效果会更好。

最后一点是课外兴趣方面,和社会大环境一致,艺术类、体育类是最受家长和孩子们欢迎的。

2019年,因为新公民计划从项目上想更聚焦,所以和资助方合作期满后,就决定结束微澜实验室项目。

大家对如何才能更好的帮助改善流动儿童教育,也可以在评论区留言,献计献策。