回顾过去的9月,我们从诸多的新闻和热点中拣选出“更新教育发展规划““39.01%”“为积分读书的家长”“寂静的孩子”四个关键词,记录这些与我们息息相关的现象或政策,洞察我们生活其中的社会。

9月10日,深圳市委、市政府召开全市教育大会,并发布《关于推进教育高质量发展的意见》。成绩有目共睹,但问题也不应回避。“比如公办幼儿园比例偏低,学前教育财政投入相对较低。中小学学位尤其是优质学位紧缺,班额大,发展不均衡问题比较突出。”

提出高质量发展“40条”,重点关注七大问题。

在义务教育方面,到2022年新改扩建146所公办学校,增加学位21万个,公办学位增幅达25%。各区以辖区内实际居住人口为基数提前六年预判学位需求,提前三年规划学位建设,提前一年落实学位供给。新建住宅小区(含人才住房、保障性住房、城市更新项目)配套学校同步规划、先期建设、独立竣工验收。切实保障外来人员随迁子女平等接受义务教育。 深圳市教育局,公众号:深圳教育重磅!深圳市出台《关于推进教育高质量发展的意见》,您关心的都在这里

9月17日,北京市委、市政府印发了《首都教育现代化2035》,并发出通知,要求各区各部门结合实际认真贯彻落实。提出首都教育现代化的总体目标是:到2020年全面实现“十三五”发展目标,总体实现教育现代化。到2035年实现高水平教育现代化,建成理念先进、体系完备、质量优良、环境优越、保障有力的首都教育,构建充满活力、丰富多彩的终身学习环境,满足新时代首都人民对更加公平更高质量教育的需要,使北京成为全球主要留学中心和世界杰出青年向往的留学目的地,为初步建成国际一流的和谐宜居之都提供重要支撑。

详见:2035年的首都教育是什么样?刚发布的这个文件全说明白了,首都教育,2019-09-17

9月29日,教育部发布《中国教育概况——2018年全国教育事业发展情况》。

《概况》显示:2018年,全国义务教育阶段进城务工人员随迁子女1424.04万人,比上年略增1.2%,占(全国义务教育阶段)在校生总人数的比例为9.5%,比上年略减0.2个百分点;其中,在公办学校就读的比例为79.4%,比上年减少0.3个百分点。

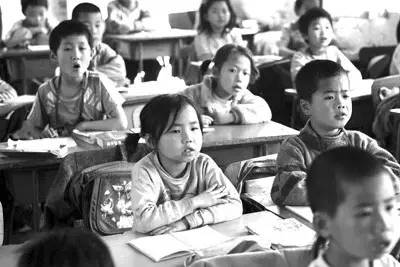

图/ 新公民计划

教育部从2009年开始公布进城务工人员随迁子女统计,进城务工人员随迁子女在公办学校就读比例一直在79.5%上下浮动(如上图),难以通过这一指标对进城务工人员子女(包括随迁子女和留守子女)教育状况进行有效的评价。

图/ 新公民计划

注:进城务工人员随迁子女:是指户籍登记在外省(区、市)、本省外县(区)的乡村,随务工父母到输入地的城区、镇区(同住)并接受义务教育的适龄儿童少年。

详见:中国教育概况——2018年全国教育事业发展情况,中国政府网,

http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/s5990/201909/t20190929_401639.html

这是一篇来自“真实故事计划”的文章,故事讲述了一个在上海生活的非沪籍家庭,为了孩子可以在上海积分入学,父母努力读书的故事。

大城市非户籍人口最大的痛点,就是孩子读书的问题,政策之下,有家长以一己之力尝试填平沟壑。32岁的沪漂吴迪,为了给孩子积分入学,中专毕业的他和妻子用6年时间自学大专、本科,燃烧自己为孩子的未来创造一种可能性。 林正茗,公众号:真实故事计划积分入学,为孩子读书的非沪籍父母

吴迪说:“无论如何,我们都会尽最大努力让孩子能继续读书。希望他们这一代,能比我们这一代过得好。如果需要我和妻子去念书,我们也会再去。”

留守、随迁、失学、单亲、孤儿、大病……他们的声音受制于阶级、地缘、身份的壁垒而无法被传达,在困顿与匮乏的境遇中艰难挣扎,又默默地顽强成长。

2019年,一本关注当下中国城乡儿童生存困境的非虚构作品《寂静的孩子》颇受关注,它是作家袁凌历时四年走访、探察、记录、沉淀而写就的。在这部作品中,作者将他的目光聚焦到了孩童的身上,切身感受他们的生存条件、日常劳作和精神状态,认真倾听孩子的声音,为我们呈现了一份关于孩童的生活和人性记录。

其实在寂静的孩子之外,这本书还有一个主题——破碎的家庭。不管是乡下外出打工形成的破碎的家庭;还是城市里大家忙碌,各自心里很枯竭,生活压力非常大,形成的有裂痕的家庭…… 每一个寂静的孩子背后都是一个破碎的家庭,这两个事情是连在一起的,值得我们去面对。

点击右边星标,公众号:一条知名记者花4年追踪140位孩子:受制于阶层和身份,他们从未被关注

本文编辑整理:宋昱